在难熬的农耕文明中,我国形成了很多预测分析天气的谚语,口耳相传。历经现代科学技术文化教育的大家一定会发生那样的疑惑:这种俗语究竟是否有科学论证?

“朝霞不出门,晚霞行千里”算得上俗语中的C位。除了其顺口的特点,这一句气象谚语是不是可以充分发挥预测分析气温的功能呢?

霞的产生

最先使我们认识一下霞的生成基本原理,霞是十分普遍的大自然状况。霞分成彩霞和夕阳,说白了,便是日出、日落时经常出现的霞。霞的生成基本原理,简易地来讲便是气体对太阳光的散射功效。

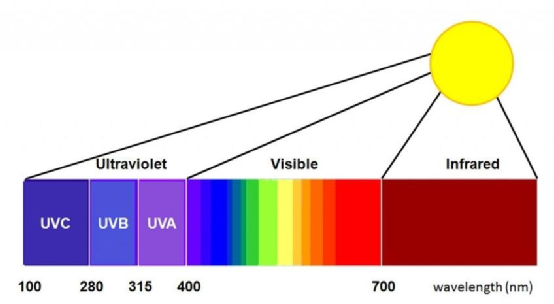

太阳光产生的辐射源沒有被云彩遮掩,照射时称之为太阳。太阳关键由紫外光、红外感应和可见光构成。占有率分别是5%、43%、52%。

可见光是电磁波中人的眼睛能够认知的一部分,沒有准确的光谱仪范畴,一般的光的波长在390-780nm中间。

依据电磁波波长的尺寸排序,可见光分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光,光波长由大到小。波长和频率反比,他们的頻率从小到大。

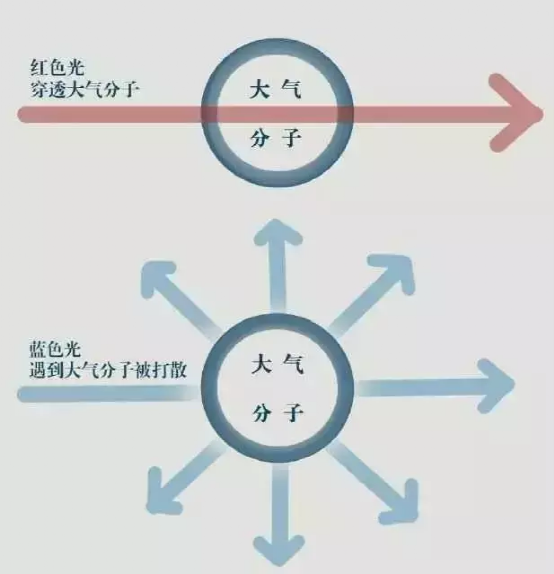

太阳透过地球大气层进到人的视野,会被空气分子结构和飘浮在空气中的颗粒散射。这类散射是瑞利散射,又被称作分子结构散射。

瑞利散射的颗粒直徑务必远低于入射波的光波长,这时散射光源的抗压强度与入射角頻率的四次方正相关。本来细微的頻率差别历经四次方的变大以后,让不一样的可见光被散射的水平造成了很大的差别,可见光中的蓝紫光相比红橙光更非常容易被散射。

从进到地球大气层直至抵达地面上的环节中,可见光中的蓝紫光基本上都被散射至天空中,留有了頻率较低的红橙光。当高空的浮尘、水蒸气等残渣越多,红、橙、白光散射功效越强,颜色越艳丽,如果有云彩参杂在其中,也会沾染艳丽的颜色。

蓝紫光被散射到天空中,因为人的眼睛针对深蓝色更为比较敏感,抵达人的眼睛时,蓝紫色被深蓝色遮住,促使天上在人眼里展现深蓝色。

为啥彩霞、夕阳发生时,一般不容易发生大面积的蓝色天空呢?

夕阳、彩霞发生时,太阳光基本上在人视线的正前,太阳全是散射,蓝紫光在散射的环节中衰减系数或被空气中的浮尘阻止。在大白天时,太阳直射,散射的距離更短,蓝紫光衰减系数量较少。

夕阳一般比彩霞颜色更艳丽,这主要是因为当日落西沉时,太阳光散射的间距比早上更长,太阳光下移到黎明时分,抵达人的视野更远。

为何彩霞、夕阳能够预测分析气温?

早上天上发生彩霞代表着空气中的水蒸气早已许多,空气中早已有星的存有,天气情况不稳定也会伴随着天气系统由东向西挪动到当地,将要造成连阴雨气温。并且早晨溫度较低,伴随着太阳光的上升,热相互作用力进一步提高,对流运动提升,非常容易造成连阴雨气温。

而夕阳发生时,太阳光将要避开黎明时分,热运动减少,对流运动变弱,空气保持稳定,原先产生的云也会消退,那天晚上天气情况不错。与此同时代表着上下游的中西部天上沒有云,太阳光才能够照射东部地区天上。

而中下游的云朵由东向西挪动,不容易直接影响到本地天气预报。

为何在我国天气系统由东向西挪动呢?

从我国所在的层面、气压带和风带部位看来,天气系统的方位会遭受电场方位的干扰和限定。

在我国坐落于中低纬,大行星风带与气压带为西风带、副热带高压带、东北信风带。

西风带坐落于北方地区,车风带坐落于南方地区。中西部地区是副热带高压带。

从春天逐渐,副热带高压带北进,在这里以前,在我国全是处在西风带,天气系统维持由东向西的角度挪动。

副热带高压进到内陆地区以后,西风带逐渐往北挪动,因此副热带高压带北端是西风带电场,南端是车风电场。而副热带高压带的部位遭受太阳直射点的危害,自始至终偏重南方地区。因而,中国北方全年度的天气系统都关键遭受西风带的操纵,方位关键为东移。能够 将西边称之为中国北方天气系统的上下游,而东面便是中下游。

从国内的海陆位置看,在我国坐落于亚欧板块的东部地区,从陆上入关的天气系统绝大多数来源于西北和大西北,随后往东移进中国太平洋。

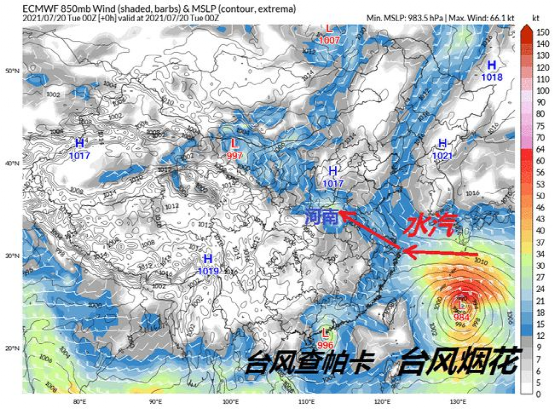

可是夏秋季时节情况下的华南区会遭受来源于深海的热带气旋的危害,发生比较多的台风天气。天气系统往西挪动,会遭受西太平洋副热带高压的限定。热带气旋在洋面产生,会吸附很多的水蒸气,造成在强台风到来前,华南地区临海地区的气温会出现异常晴空万里和高溫。那样来看,“朝霞不出门,晚霞行千里”显著不适感用以秋冬季的华南区。

近期的河南省暴雨便是得到了现阶段亚洲地区副热带高压出现异常偏北的态势下,华南区发生的强台风烟火向内陆地区传输的水蒸气的危害。

汇总出来,“朝霞不出门,晚霞行千里”确实具备一定的科学论证,关键和在我国北方的天气情况相符合,不适感用以华南区。其预测性具备较大的局部地区性,但也是有一定的准确度和合理性。

也有很多有意思的与气温有关的俗语,例如“布谷催春播”“一场清风对一场秋雨”“重阳节有雨山戴帽一冬晴”这些,不但顺口,有利于散播,还有着一定的精确性,十分有探究使用价值。

你还知道什么天气谚语?

END

文中创作者: 占明锦,天文学博士研究生

蝌蚪五线谱原创作品,转截标明来源于

责编/心与纸

往左边滚动,查询北京科技进步研究会新媒体广告管理体系